Takazudo Modularにて取り扱わせて頂いている、ADDAC SystemのADDAC701.REV2 VCOの紹介/解説記事になります。

ADDAC701.REV2 VCOは、ADDAC SystemのスタンダードなVCOです。このモジュールは旧版のREV1へ、ピッチの精度改善と機能追加を行った新板のREV2です。6オクターブ切り替えローターリースイッチ、柔軟な波形のMix等、ベーシックながらツボを抑えた機能を有しており、いつラックにあっても困らないモジュールです。

こちらはADDAC Systemにてビルドされた完成品のほか、DIYキットも取り扱っています。

本商品は、以下よりご購入頂けます。

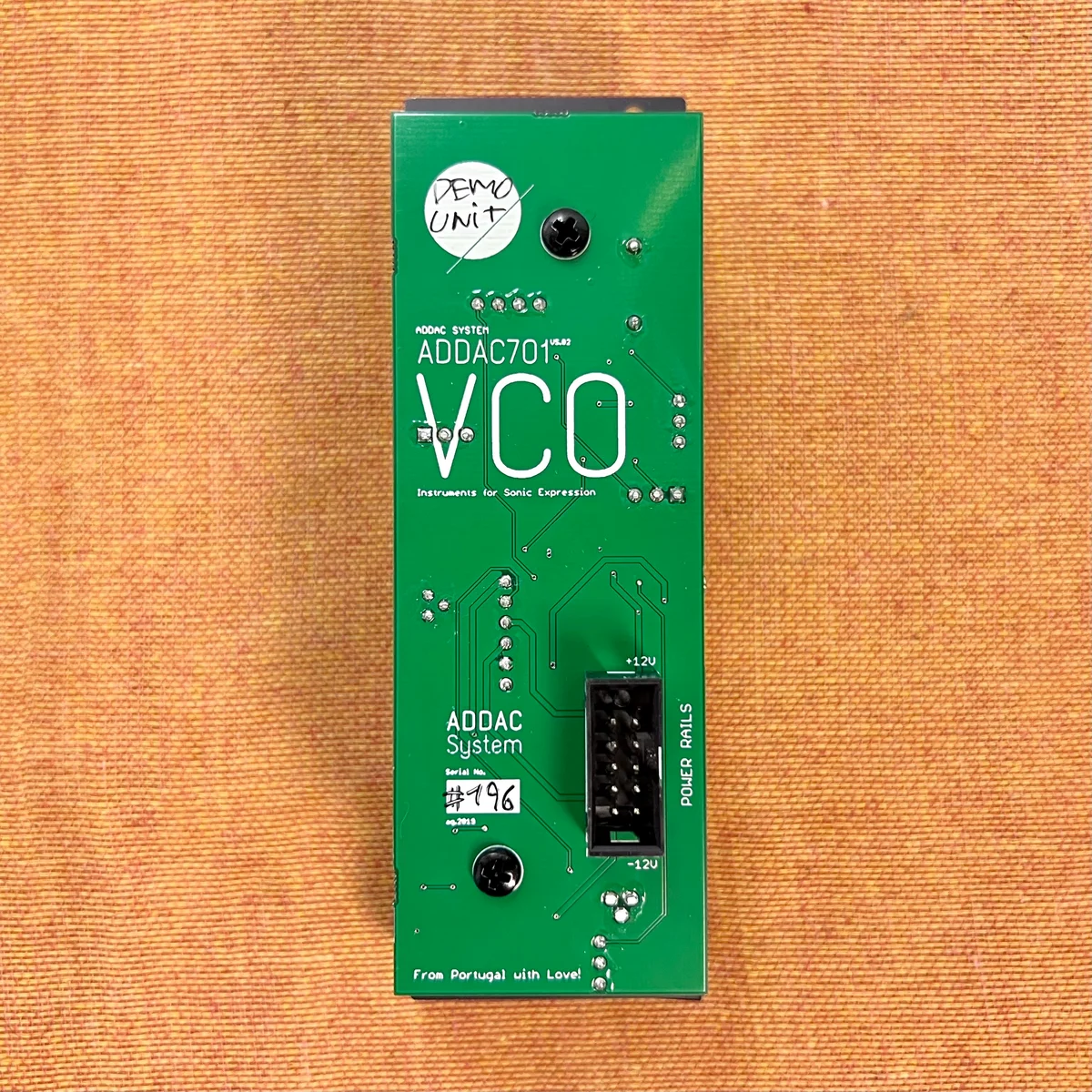

- 商品写真: 完成品

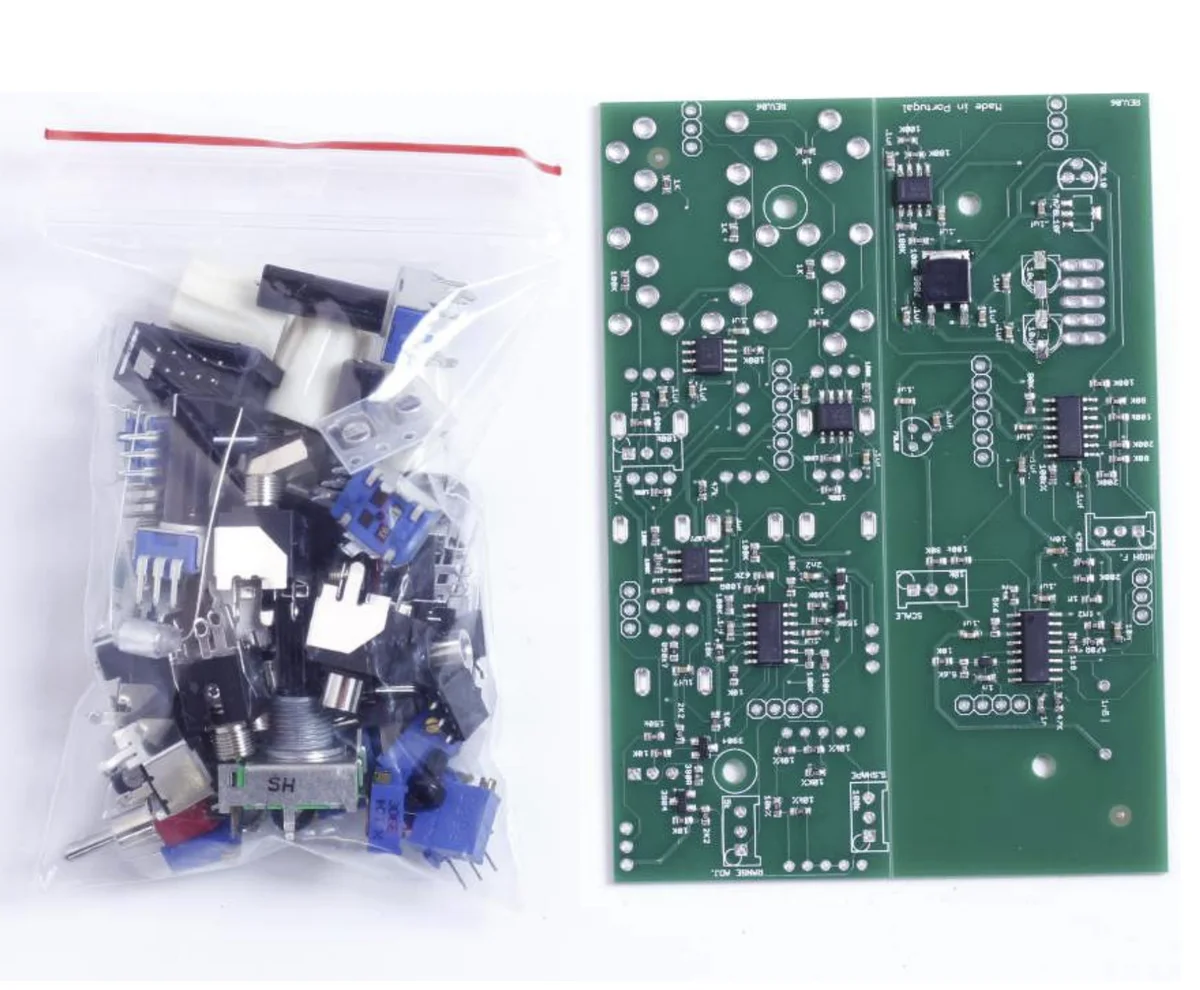

- 商品写真: DIYキット

- ADDAC701.REV2 VCOの特長

- CEM3340ベースの高精度なオシレーター

- 柔軟なピッチのコントロール

- 多様な波形出力

- ベーシックなアナログオシレーターの魅力

- 参考動画

- 技術仕様

- 付属品

- マニュアル

- DIYガイド

商品写真: 完成品

商品写真: DIYキット

ADDAC701.REV2 VCOの特長

このモジュールはベーシックなタイプのVCOなのですが、その周辺機能は基本をおさえた、充実したものになっています。まずはこのモジュールの特長を箇条書きで列挙し、ポイント毎に説明していきます。

- スタンダードな

1V/OCTCV入力 - 6オクターブレンジの

FREQUENCYノブ - 12セミトーンレンジの

FINE TUNEノブ - 6オクターブレンジの

OCTAVEロータリースイッチ - Attenuator付きリニア

FMCV入力 - 出力波形の周波数を大きく変化させる

LFO/VCO切替スイッチ SOFT/HARDから選べるSYNCスイッチ- パルス幅をコントロールする

PULSE WIDTHノブ - Attenuator付き

PWMCV入力 - Sine(正弦波)、Triangle(三角波)、Saw(ノコギリ波)、Pulse(パルス波)出力

SIN/TRI、MIX、SAW/RECTの3つのノブにより、複数の波形をMixした出力も可能

CEM3340ベースの高精度なオシレーター

ADDAC701は、そのコアとしてCoolAudio社のCEM3340というICのモダンバージョンを使用しています。

CEM3340は、1970年代に開発されたアナログシンセサイザー用のVCOチップで、その精度と音色の多様性で高く評価され、Sequential Circuits Prophet-5やRoland SH-101等、多数のシンセサイザーで利用されてきました。現代でもCEM3340は、復刻版や、オリジナルの設計に基づいて製造された互換チップも作り続けられており、今もなお多くのシンセサイザーで利用されています。

ADDAC Systemでは、旧版であるADDAC71 VCO(REV1)を改良し、ピッチ出力の精度を向上させ、アナログVCOにありがちなピッチのデチューニング問題(環境や経年によりピッチ精度が劣化する問題)を最小限にするべく、設計し直された新版のREV2です。

柔軟なピッチのコントロール

ADDAC701は、精度の高い7オクターブ以上のピッチレンジを持っています。

ピッチはパネル左上にあるFREQUENCY/FINE TUNEノブにてコントロールできる他、6段階に切り替えられるOCTAVEロータリースイッチも備えています。個人的にこのようなベーシックなVCOについていて一番嬉しいのは、このオクターブ切り替えスイッチです。

気軽に上下のオクターブに切り替えられるため、ライブパフォーマンス時、今鳴らしているトーンを崩さずに大きな変化をつけることが可能です。ピッチレンジが広く、またオクターブ切り替えもしやすいため、複数のADDAC701のピッチを合わせ、ポリシンセ的に利用するのも面白いかもしれません。

多様な波形出力

ADDAC701は、Sine(正弦波)、Triangle(三角波)、Saw(ノコギリ波)、Pulse(パルス波)をそれぞれ出力できるだけでなく、パネル中央にあるノブでは、これら波形をMixした出力も可能です。

そして、LFO/VCO切り替えスイッチをLFOに切り替えれば、発振速度を落とすことができるため、LFOとしても利用できます。原理的には、LFOもVCOも電圧を上下させる装置であることは全く同じであり、出力する周波数が低ければLFOと呼ばれ、1V/OctのCVにより精度の高いピッチコントロールが可能なものはVCOと呼ばれるだけですが、LFO/VCO切り替えスイッチの存在により、このモジュール一つで2つの役を柔軟に切り替えることができます。

ベーシックなアナログオシレーターの魅力

現代のシンセサイザーは、シンセサイザーという楽器が生まれてから長い時間が経過しているため、これまで実装されてこなかった、新しいアルゴリズムを利用したオシレーターや、山のようなプリセットの中から音色を選べるような、端的に言えばリッチなオシレーターを持つものが多く存在しています。何十年も時代が経過すれば技術も進歩し、そのような過程を踏むのは自然なことです。

そのようなシンセサイザーを使って音楽を楽しむことも、もちろん有意義なことですが、このADDAC701のようにシンプルな波形を出力できるだけであっても、Frequency ModulationやHard/Soft Syncを使い、多様な音色を生み出すことが可能です。

そういった、基本的なオシレーターの機能を色々とCVコントロールなどして音を作り出すという行為は、自分で音を作るというシンセサイザーの楽しみを、使用者に気づかせてくれるものであろうと私は考えます。

高精度なオシレーターを求めるエキスパートな方にも、これからモジュラーシンセを始める方へもおすすめしたい、ベーシックでありながら高品質なVCOです。

参考動画

以下は私の方でADDAC701.REV2を使ってみたセッションです。2つのADDAC701を用意し、片方はモジュレーションやHard/Soft Sync用にしています。シーケンスはOXI ONEで、VCO出力はDPLPGを通し、あとはiPadのAUMでエフェクト等をかけています。

技術仕様

- 幅: 8Hp

- 深さ: 35mm

- 消費電力: 60mA +12V/60mA -12V

付属品

- 電源用リボンケーブル

- ネジ

マニュアル

以下公式サイトにてマニュアルが公開されています。ただ、このモジュール自体はシンプルなものなので、マニュアルにあるのはキャリブレーションのガイドのみです。

DIYガイド

DIYキットには、パネル、PCB、すべての部品、電源用リボンケーブル、取り付けネジが含まれています。

ADDAC Systemは、Webサイトに細かなDIYガイドを用意しています。以下がそのガイドになりますので、組み立ての際にはこちらを参考にしつつ組み立ててみて下さい。

このモジュールには多数の非常に小さいパーツ(SMDパーツ)が使用されていますが、それらは既にPCB基盤にはんだ付けされているタイプのDIYキットです。なので、比較的サイズが大きく、人の手ではんだ付けし易いパーツ群(Through-Holeパーツ)を取り付けることで完成させることができるように準備されたものになっています。

モジュラーシンセのDIYとは?

モジュラーシンセサイザーのDIYについて詳しくご存じない方向けに、以下にDIYの導入的なコラムを用意しました。DIYについてご興味のある方、始めてみようと思う方は、是非ご参照いただければと。

また、組み立てに際して不明点や不安な点がございましたら、以下Takazudo Modularのdiscordチャンネルにてお気軽にご質問等、頂ければと思います。

本DIYキットの注意ポイント

キットにはB10Kタイプのポテンショメーター(ノブ)が付属しており、これをはんだ付けする箇所が6箇所あります。ですが、PCBの印刷ではB100Kと書かれている部分が2箇所あります。これはPCBの印刷が誤りで、付属している6つのポテンショメーターを6箇所のポテンショメーター用の穴にはんだ付けすれば問題ありません。(将来的にはPCBが修正されるとは思われますが2024年段階ではそのようになっていました)

キャリブレーション

アナログのVCOは、組み立て後にキャリブレーションが必要なものがほとんどで、本モジュールでもキャリブレーションが必要です。キャリブレーションとは、モジュールの出力が、設計の意図したとおりに出力されるように調整する作業で、VCOにおいては主に、入力される1V/OctのCVに対する、出力波形のピッチが正確になるよう調整するために行います。

具体的には、音程C3に相当する1V/Octが入力された時、出力波形のピッチが正確にC3になるよう、トリマーを回したりして調整するというような作業を、キャリブレーションとして行います。キャリブレーションの方法は、上記ビルドガイドに記載されていますので、ガイド通りに作業してみてください。

この作業を正確に行うには、1V/Octに準じたCVを出力するモジュールと、出力される波形のピッチを測定するためのチューナーが必要になります。筆者Takazudoはこのようなキャリブレーション作業の際、OXI ONEからCDEFGAB...と1V/OctのCVを出力させ、そのCVをモジュールが受け取った時に、生成されるサイン波等をMordax DATAのチューナー機能で測定し、その結果がCDEFGAB...にほぼピッタリになるかを確認しています。

一応、キャリブレーションを行わなくても、VCOから音を出すことはできますが、ピッチが正確でないため、他のモジュールとの音程が合わないという問題が発生する可能性があります。

参考動画

YouTubeにビルド動画を上げてくださっている方もいらっしゃいますので、組立時には参考にしてみるのも良いです。ただし、ビルド動画も完璧なものであるとは限らないので、100%鵜呑みにしないように注意して下さい。

ADDAC Systemについて

ADDAC Systemはポルトガルのモジュラーシンセメーカーです。

アナログ良さを生かした、ベーシックな機能をしっかり形にしているモジュールラインナップを基本としつつも、CVをMIDIに柔軟にコンバートしたり、高度にコントロール可能なグラニュラープロセッサー等、デジタル技術もうまく調和させた独創的なモジュールも数多くリリースしています。

オマケ: 電氣美術研究會モジュラー小物セット付き

モジュラーシンセをもっと多くの方に触って欲しいという願いの元、電氣美術研究會さまにご協力頂き、モジュラー小物セットを本商品にバンドルさせて販売させていただいております。

パッチケーブルや電源ケーブル、ドレスナットのサンプルセット、モノラルスプリッターなど、内容は時期に応じて変化します。商品に同梱しますので是非お試し下さい!