Takazudo Modularにて取り扱わせて頂いている、ADDAC SystemのADDAC713 Stereo Discrete Mixerの紹介/解説記事になります。

ADDAC713は、コンパクトながら多機能なステレオミキサーです。Panコントロール可能な3チャンネルのステレオ入力と、1チャンネルのモノラル入力を備えており、これらをミックス。各チャンネルおよびマスター出力にはそれぞれ専用のゲインノブがあり、柔軟な音量調整が可能です。さらに、本機には入力ソースをハードクリッピングさせる機能も搭載されており、これによる音色変化は非常に強烈。言い換えれば、ハードなディストーション機能を備えたステレオミキサーと表現することもできるでしょう。

こちらはADDAC Systemにてビルドされた完成品のほか、DIYキットも取り扱っています。

本商品は、以下よりご購入頂けます。

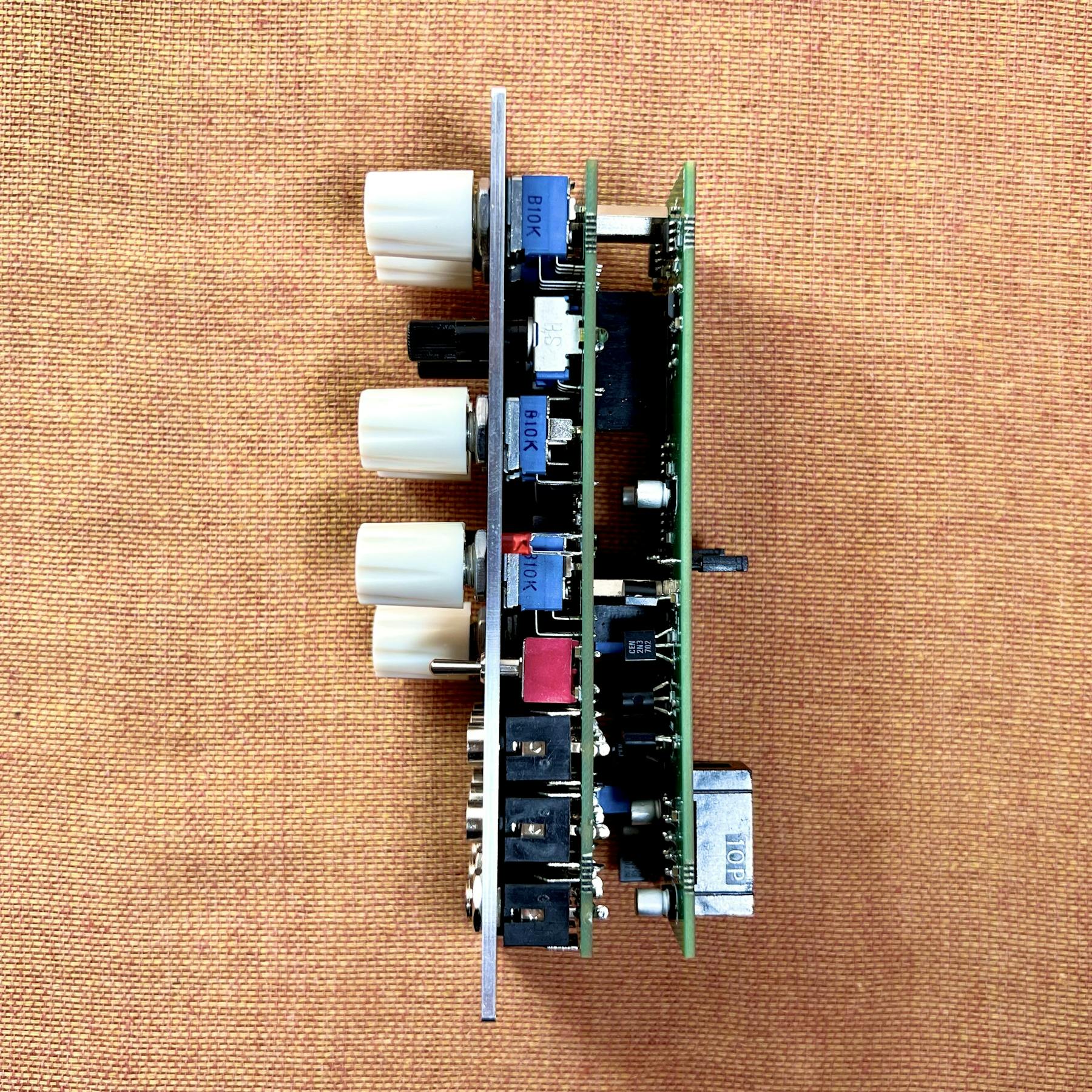

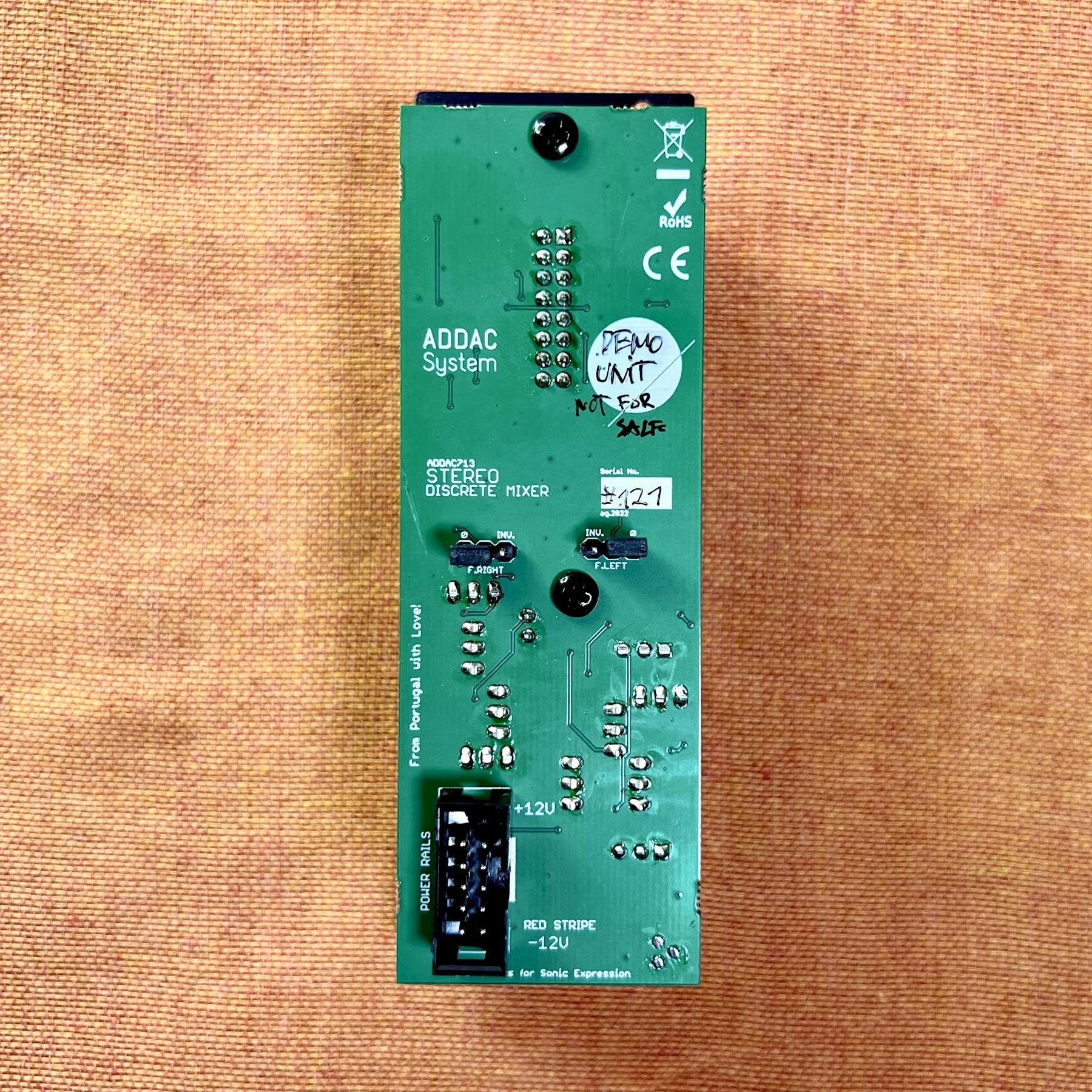

- 商品写真: 完成品

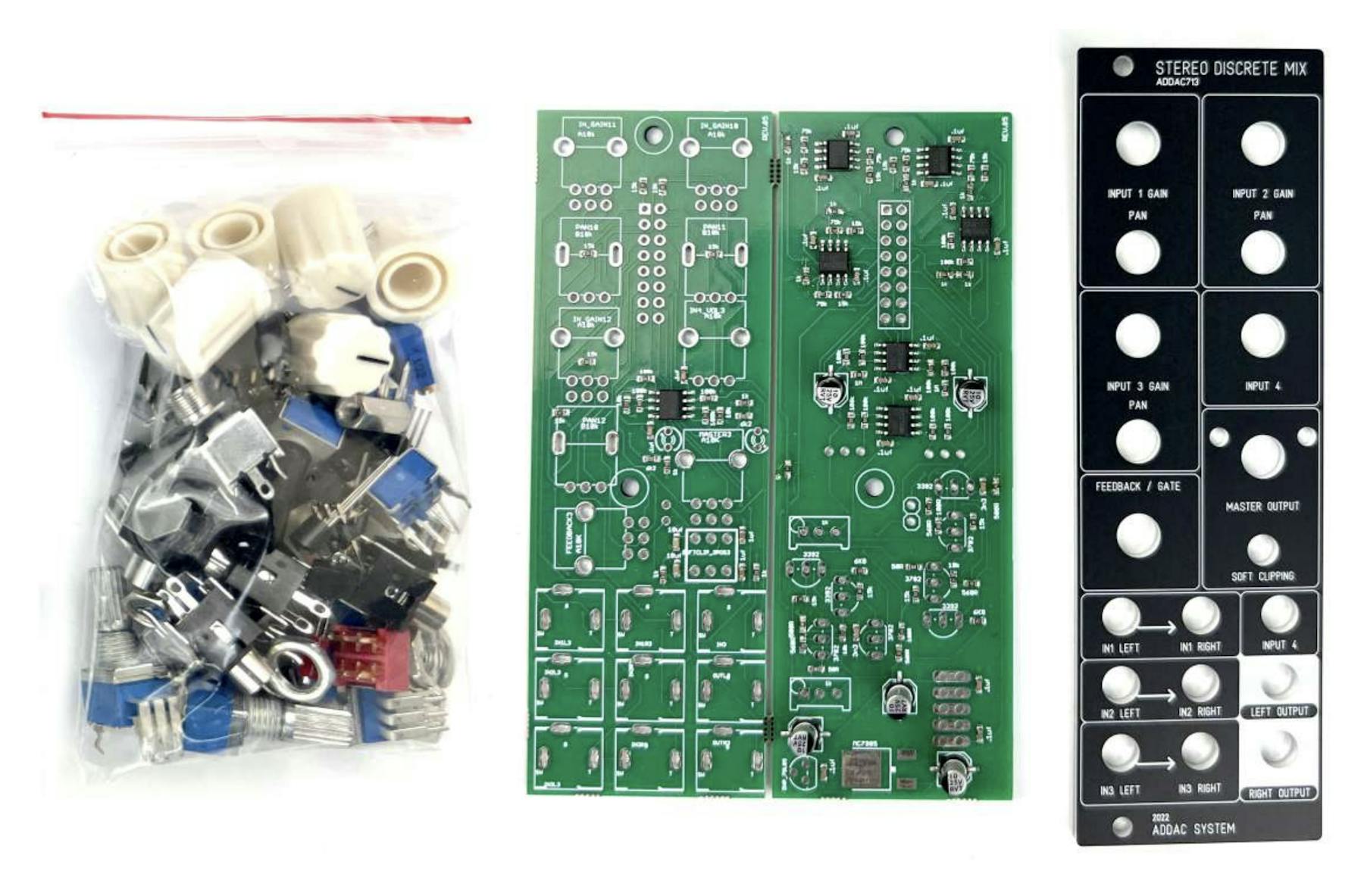

- 商品写真: DIYキット

- ADDAC713 Stereo Discrete Mixerの特徴

- ハードなクリッピング

- 類似モジュール

- 参考記事

- Takazudo的所感

- 技術仕様

- 付属品

- マニュアル

- DIYガイド

商品写真: 完成品

商品写真: DIYキット

ADDAC713 Stereo Discrete Mixerの特徴

このコンパクトなミキサーは、ひとまずステレオのミキサーが欲しいときに候補になるでしょう。当店で扱っているミキサーのうち、例えば以下はいずれもモノラルな入力をミックスする想定で作られています。

ですが、モジュールの中には、出力をLRで分け、立体感のある音響効果をステレオで作るモジュールも多く存在します。例えば当店で扱っているものだと以下あたりが挙げられます。

- ADDAC System: ADDAC112 VC Looper & Granular Processor

- NoisyFruitsLab: Sproom DSP

- Olivia Artz Modular: Time Machine

このようにステレオ出力されたオーディオをミックスするには、前述のようなモノラルのミキサーですと、LRそれぞれについてミックスする必要があるため、このADDAC713のような、LR2つの入力を同時に扱えるミキサーを使ってミックスすることとなるでしょう。

ほか、このミキサーはそれぞれの入力に対してPanを調節できるノブがついています。Panを調整することで、単純にステレオのオーディオをミックスできるだけは無く、複数のモノラルのオーディオソースを左右に振ることができます。

以下のような2chの出力を持つフィルタの出力を左右に振ったり、

以下のような複数の出力を持つオシレーターやドラム音源の出力を左右に振り、ステレオ効果を演出しつつミックスするために使うことができます。

機能的によりリッチなミキサーには、イコライザやsend/return機能がついていたり、より多くのチャンネルをまとめることができるものも数多くあります。その様なミキサーは主にマスターミキサー用ですが、このモジュールは3ステレオ+1モノラルの、小規模にまとめるタイプのミキサーであるという違いがあります。小さくまとめたいときに便利に使えるミキサーであると言えるでしょう。

ハードなクリッピング

このミキサーは、ミキサーであるという特徴のほか、ハードなクリッピングを行えるという特徴があります。ADDAC Systemの公式の説明では、このモジュールのことを以下のようにユニークに説明しています。

This is a wolf in sheep's clothing. Despite its harmless looks there's a dark snarly soul behind that panel that wants to take your sounds into a realm of gritty, gnarly growls.

これは羊の皮をかぶった狼です。その無害そうな見た目とは裏腹に、そのパネルの奥には暗くて荒々しい魂が潜んでおり、あなたの音を粗くて獰猛な唸り声の領域へ引きずり込みたがっています。

これが何を意味しているかは、FEEDBACK / GATEノブを少し回すだけで分かります。このノブを回すと、最終的にミックスされた結果を、一部戻してまたミックスさせるという効果(=フィードバック)をもたらします。

ちょっと右に回しただけで強烈にディストーションがかかったような音に変化し、右まで回しきると、0Vと5Vの二段階になったような出力になるほどに歪みます(なのでGATEと表現していると思われます)。この回路は、Moogの CP3 mixerにインスパイアされ設計されたとのことです。

そしてさらに出力音の表情を変えることができるのも、ADDAC713のユニークなポイント。MASTER OUTPUTノブ直下のSOFT CLIPPINGスイッチは、ローパスフィルタを出力段に適用するためのもので、3つの異なるモードを切り替えることができます。

- 左: Soft low pass

- 中央: Off

- 右: Hard low pass

中央がオフで、左にするとちょっとローパスフィルタがかかった状態になり、右にするとよりハードにローパスフィルタがかかった出力になります。

ローパスフィルターがここでなぜ?と思われるかも知れませんが、これはおそらくハードにクリップさせた状態を、聴ける塩梅に丸めて使ってくださいという意図で用意されているように思われます。例えば、ドラム類をFEEDBACK / GATEで潰した後、このSOFT CLIPPINGをオンにすると、歪みつつも割と聴けるような音になったりします。ほか、シンセの音を加工するのも面白いです。

このミキサーの基本的な機能を始め、このクリップさせた音を丸める塩梅も、以下Daniel氏の動画にて紹介されているので、是非ご参考にして頂ければと。

総じて言えば、このミキサーは基本的にはコンパクトなステレオミキサーですが、それと同時に強烈なディストーションでもあると言えるでしょう。

類似モジュール

このモジュールと類似したモジュールとしては、AI SynthesisのAI022 Harmonic Mixerが挙げられます。AI022はモノラルのミキサーですが、もMoog CP3インスパイアであるということだったので、似たアプローチが用いられていそうです。それと比較し、よりマイルドなサチュレーションを求める場合には、AI106を選ぶと良いかもしれません。

その他、ディストーション/サチュレーション単体であれば、同ADDAC Systemの以下2つのモジュールがあります。それぞれ音の変化が異なり味わいがあります。

私Takazudo個人的には、このADDAC713 Stereo Discrete Mixerの方が、上記2つと比較して、原形をとどめずにクリップされるような側面があるものであると感じました。

参考記事

このミキサー含め、当店で扱っている同種のミキサーを比較、解説したコラムをいかに書きました。ご興味ある方は是非こちらも併せてチェックして頂ければと。

Takazudo的所感

こちらのモジュールはTakazudo自身は2つ開けて年中使ってます。音を結構割り気味に使っているセッションだと例えば以下がありますが、このセッションではドラム類を最終的にADDAC713にまとめています。

個人的にはアナログミキサーの特性として音が変化するという点は、使っていて面白い部分だと考えており、なにかそういう小さくまとめつつアナログミキサーを楽しみたい場合には、丁度良い選択肢かと考えています。

技術仕様

- 幅: 8HP

- 深さ: 4cm

- 最大消費電力: 80mA +12V & 80mA -12V

付属品

- 電源用リボンケーブル

- ネジ

マニュアル

以下公式サイトにてマニュアルが公開されています。(英語のみ)

DIYガイド

こちらの商品は、完成品の他、DIYキットの取り扱いもございます。

DIYキットには、パネル、PCB、すべての部品、電源用リボンケーブル、取り付けネジが含まれています。

ADDAC Systemは、Webサイトに細かなDIYガイドを用意しています。以下がそのガイドになりますので、組み立ての際にはこちらを参考にしつつ組み立ててみて下さい。

このモジュールには多数の非常に小さいパーツ(SMDパーツ)が使用されていますが、それらは既にPCB基盤にはんだ付けされているタイプのDIYキットです。なので、比較的サイズが大きく、人の手ではんだ付けし易いパーツ群(Through-Holeパーツ)を取り付けることで完成させることができるように準備されたものになっています。

組み立ててみた感想

このキットは私Takazudo自身でも組み立ててみました。そしてその様子を撮った動画が以下です。とりたてて何か分かりやすくするための動画では無いですが、キットの雰囲気を感じてもらうためによろしければご参照いただければと。

このキットについて、組み立ての注意ポイントとしては2つあると思われました。

1つ目は、このモジュールには3種類のトランジスタが多数使用されているという点です。これはDIYガイドのPDFにも図入りで詳しく書いてありますが、部品に書いてある型番を確認しながら、つける場所を間違えないように注意する必要があります。

2つ目は、このモジュールのパネルは、部品とのスペースがかなりタイトになっているという点です。具体的にはポテンショメーターやジャックを通す穴が、ギリギリ収まるぐらいのサイズになっています。どのモジュールでもそうなんですが、このモジュールについては特に、ポテンショメーター/ジャックがうまくはまるよう、入念に位置を確認した上ではんだ付けを行うことをオススメします。

これら部品とパネルとの位置関係をしない状態ではんだ付けをしてしまうと、部品のわずかなズレにより、パネルが取り付けられないということが起こり得ます。これを防ぐためには、一通りの部品を基板に置いてみた状態でパネルを取り付け、パネルと基板の間隔を確認したうえで組み立てを行うと良いでしょう。上記私の動画でも、半分ぐらいの時間はこの位置決めについて試行錯誤している様子が確認できます。

モジュラーシンセのDIYとは?

モジュラーシンセサイザーのDIYについて詳しくご存じない方向けに、以下にDIYの導入的なコラムを用意しました。DIYについてご興味のある方、始めてみようと思う方は、是非ご参照いただければと。

また、組み立てに際して不明点や不安な点がございましたら、以下Takazudo Modularのdiscordチャンネルにてお気軽にご質問等、頂ければと思います。

ADDAC Systemについて

ADDAC Systemはポルトガルのモジュラーシンセメーカーです。

アナログ良さを生かした、ベーシックな機能をしっかり形にしているモジュールラインナップを基本としつつも、CVをMIDIに柔軟にコンバートしたり、高度にコントロール可能なグラニュラープロセッサー等、デジタル技術もうまく調和させた独創的なモジュールも数多くリリースしています。

オマケ: 電氣美術研究會モジュラー小物セット付き

モジュラーシンセをもっと多くの方に触って欲しいという願いの元、電氣美術研究會さまにご協力頂き、モジュラー小物セットを本商品にバンドルさせて販売させていただいております。

パッチケーブルや電源ケーブル、ドレスナットのサンプルセット、モノラルスプリッターなど、内容は時期に応じて変化します。商品に同梱しますので是非お試し下さい!

ADDAC713 Stereo Discrete Mixerの紹介は以上になります。

ご参考になれば幸いです。